Musik ist kein Content

Jürgen Nerger – 04. November 2025Warum ich Spotify gelöscht habe. Und was das über unsere Kultur verrät.

Ich habe Spotify gelöscht. Nicht aus Trotz. Aus Erschöpfung. Weil Musik, die mir einmal alles bedeutete, zu Hintergrundrauschen geworden ist. Weil aus einer Begegnung ein Geschäftsmodell wurde. Weil wir aufgehört haben, zuzuhören.

Spotify hat unser Verhältnis zu Musik revolutioniert. Und gleichzeitig ruiniert.

Ein Satz, den man wahrscheinlich nicht in einem Werbespot hören wird.

Der große Tausch: Freiheit gegen Bedeutung

2008 startete Spotify mit einem Versprechen: Zugang statt Besitz. Für rund zehn Euro im Monat „alles“ hören. Legal, bequem, friktionslos. Es sollte die elegante Antwort auf die MP3-Wildwestjahre sein. Faktisch war es das Gegenteil: Musik blieb umsonst, nur diesmal mit schickem Interface.

Wir haben Musik befreit, sagen die einen.

Wir haben sie entwertet, sagen die anderen.Und beide haben recht.

Spotify zählt heute knapp 700 Millionen Nutzer:innen, davon 276 Millionen zahlend. Das heißt auch: über 400 Millionen hören gratis.

Das ist keine Fußnote, das ist die Geschäftsgrundlage. Ein System, das auf kostenloser Kunst basiert und Daten verkauft, um sie zu finanzieren.Was nichts kostet, wird nicht gehört – es wird benutzt.

Die Rechnung, die nie aufging

Wieviel hängenbleibt? Zwischen 0,3 und 0,5 Cent pro Stream, je nach Land, Vertrag und Laune des Algorithmus. 10.000 Streams = 30 bis 50 Dollar.

Zum Leben reicht das nicht, zum Überleben auch nicht.Und selbst das gilt nur dort, wo Rechte bei Künstler:innen oder Indie-Labels landen, nicht in häufig unvorteilhaften Major-Deals, wo bis zu 90 Prozent der Einnahmen beim Konzern bleiben. Indie-Labels arbeiten wenigstens fair: zumeist nach dem 50/50-Prinzip. Der Rest ist eine Industrie, die vorgibt, Musik zu lieben, während sie sie in Tabellen einsortiert.

Das System belohnt Masse statt Bedeutung.

Wer schnell gefällt, gewinnt.

Wer sich Zeit lässt, verliert.

Und wer riskant ist, wird wegkuratiert.Das ist keine Verschwörung, sondern Statistik mit Soundtrack.

Der Algorithmus als Dirigent

Spotify ist kein Musikunternehmen. Es ist ein Datenunternehmen, das Musik als Lockstoff benutzt.

Das Produkt bist du. Oder genauer: dein Hörverhalten. Wann du hörst, wie lange, was du überspringst. Daraus entsteht ein psychometrisches Profil mit Playlist-Funktion. Das Ziel ist nicht Vielfalt, sondern schlicht Verweildauer. Nicht das Neue, sondern das Vertraute. Was wir „Entdeckung“ nennen, ist ein Rückspiegel mit besserem Branding. Spotify ist der McDonald’s der Musik: Es schmeckt nach allem und nach nichts. Und man kommt trotzdem immer

Von Tonträgern zu Datenpunkten

Früher verkaufte man Alben. Heute verkauft man Aufmerksamkeit. Der Song ist kein Werk mehr, sondern ein Input. Labels sind Marketingfirmen, Künstler:innen Content-Lieferanten, und Kultur wurde zum KPI. Früher gab es Kurator:innen, Magazine, Radiomacher. Heute gibt es eine Metrik, die entscheidet, was relevant ist. Das Berechenbare siegt, die abweichende Stimme verschwindet. Kunst wird zur Kurve.

KI – der leise Dieb

Jetzt kommt der leise Dieb. KI-generierte Musik. Synthetische Stimmen, Stilkopien, automatisch erzeugte Mini-Tracks. Nicht, weil jemand sie hören will, sondern nur weil sie den 30-Sekunden-Schwellenwert für Auszahlungen erreichen!

Schätzungen gehen auseinander, aber Beobachtungen von Nutzer:innen und Brancheninsidern legen nahe, dass inzwischen ein spürbarer Anteil der neuen Uploads auf Spotify vollständig oder teilweise KI-generiert ist. Zahlreiche Acts, mit generischen Namen, identischen Cover-Designs und erstaunlich gleichförmigem Sound, entpuppen sich als Produkte ein und derselben Quelle. Spotify selbst betont, man arbeite daran, „Authentizität zu schützen“ und missbräuchliche Inhalte zu löschen. Im vergangenen Jahr entfernte die Plattform Millionen solcher sogenannten Spam-Tracks und führte neue Regeln ein: Kennzeichnungspflicht, Anti-Bot-Maßnahmen, Schwellenwerte für Auszahlungen. In den offiziellen Richtlinien heißt es zudem ausdrücklich, dass Spotify-Inhalte nicht zur Schulung oder Steuerung von KI-Modellen verwendet werden dürfen.

Doch genau hier beginnt schon der Widerspruch: In neueren Verträgen und Lizenzvereinbarungen finden sich Passagen, die es Spotify selbst durchaus ermöglichen, hochgeladene Werke für Analysezwecke, Machine-Learning und algorithmische Weiterentwicklung zu nutzen. Oft ohne separate Vergütung und ohne klare Begrenzung, was „Weiterentwicklung“ eigentlich bedeutet.

Das Phänomen geht dabei über KI hinaus. Die ARD-Dokumentation Fake Streams – Der große Spotify-Betrug (ARD Mediathek, 2024) und Recherchen der Süddeutschen Zeitung, zeigen, wie groß das Netzwerk aus Fake-Accounts, automatisierten Playlists und gekauften Klicks längst ist. Ein Ökosystem, das vorgibt, Musik zu verbreiten, aber in Wahrheit nur Statistiken optimiert.

Musiker:innen, die diese Klauseln unterschreiben, tun das selten freiwillig. Sie tun es, weil sie keine andere Wahl haben.

Die Folge: Musik wird nicht nur gespielt, sondern verarbeitet. Der Künstler wird zur Datenquelle seiner eigenen Ersetzung.

Wieder hören lernen – Alternativen, die Sinn ergeben

Nach Jahren des endlosen Scrollens merke ich: Ich will gar nicht mehr mehr Musik, ich will wieder meine Musik.

Es geht dabei nicht um Rückwärtsgewandtheit oder Nostalgie.

Es geht um Haltung. Und darum, das Prinzip wieder umzudrehen: Künstler:innen zuerst.

- Qobuz – ein französischer Außenseiter mit Geschmack und Gewissen. Viermal höhere Auszahlungen als Spotify, kein Algorithmus-Zirkus, kein Pflichtgefühl zur Playlist. Hier klingt selbst ein Download nach Entscheidung.

- Resonate – eine genossenschaftliche Idee: Stream to own. Jeder Klick bringt dich näher an den Besitz. Nicht der Song gehört dir – du gehörst ihm.

- Bandcamp – war einmal das gallische Dorf der Musikwelt. Nach den Verkäufen an Epic Games und später an Songtradr heute eher eine Erinnerung daran, wie gut es mal war.

- Subvert.fm – der Neuzugang. Eine Plattform, die verspricht, das System von Grund auf anders zu denken: fair, transparent, mit Künstler:innen im Zentrum. Ist das vielleicht die Wende?

- Und natürlich: Vinyl, Direktkäufe, Crowdfunding, kleine Clubs, unabhängige Veranstalter. Nicht alles rettet Musik, aber alles rettet ein Stück Würde.

Denn das Problem sind nicht die einzelnen Plattformen. Es ist das System, in dem die Infrastruktur an der Kunst verdient – nicht die Kunst an ihr.

Was eigentlich schiefgelaufen ist

- Wir haben Zugang mit Wert verwechselt.

- Wir haben Entdeckung an Algorithmen ausgelagert, die Verweildauer optimieren – nicht Kultur.

- Wir haben ein Royalty-System akzeptiert, das Quantität über Qualität stellt.

- Wir tolerieren Intransparenz, die Kreative strukturell schwächt.

- Wir normalisieren KI-Skalierung, ohne den Menschen zu schützen, der sie ermöglicht.

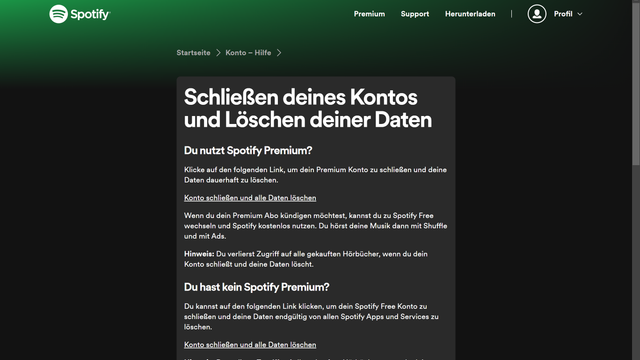

Deshalb habe ich Spotify gelöscht

Nicht, weil Streaming böse ist. Sondern weil es Musik zu Content gemacht hat. Weil Bequemlichkeit zur Gleichgültigkeit wurde.

Ich will wieder zuhören, nicht nur konsumieren. Ich will wissen, wer da spielt, wo es herkommt, und warum es mich trifft.

Ich kaufe wieder Alben, unterstütze direkt, gehe auf Konzerte, verliere Geld, gewinne Bedeutung. Ein fairer Deal, wenn man’s genau nimmt.

Musik ist kein Content. Sie ist ein menschlicher Abdruck im Rauschen der Welt. Und wer wirklich zuhört, gibt ihr ihren Wert zurück.

–

Danke an Johann Scheerer / Clouds Hill für wertvolle Hinweise, Präzisierungen und Haltung.