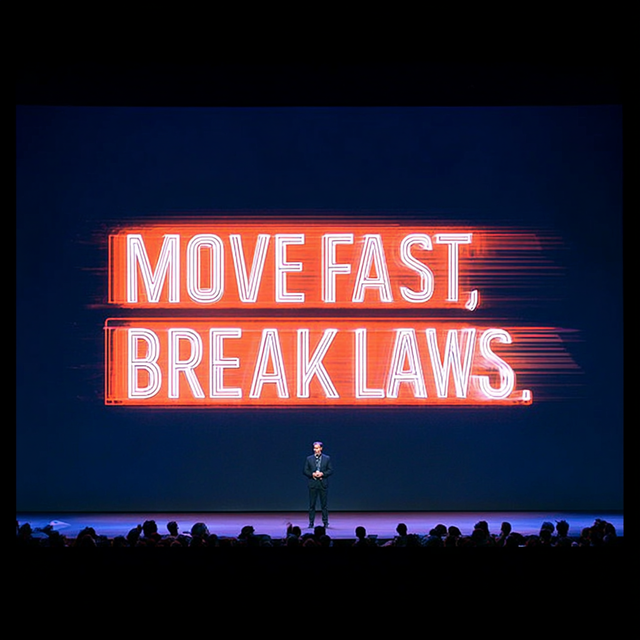

Move Fast, Break Laws.

Jürgen Nerger – 19. August 2025Aus dem Silicon-Valley-Motto wurde die globale Blaupause für Erfolg.

Es gibt diese merkwürdige Koexistenz in der Wirtschaft: Auf der einen Seite die dicken Bücher voller Vorschriften, Richtlinien, Compliance-Codices, EU-Verordnungen mit Anhängen so dick wie Telefonbücher. Auf der anderen Seite die Realität, in der sich die erfolgreichsten Player erstaunlich unbeeindruckt davon zeigen. Manchmal sieht es so aus, als seien Gesetze vor allem dazu da, kleine Unternehmen zu beschäftigen und große damit zu beschäftigen, sie zu umgehen.

Während sich Gründer:innen in Deutschland durch das Formularwesen kämpfen, das schon beim Versuch, ein Pop-up-Café zu eröffnen, in DIN-A4- Kartons geliefert wird, lassen sich im Silicon Valley Milliardenideen durch die Hintertür einschleusen. „Move fast and break things“ war dort mal ein inoffizielles Motto und man könnte meinen, sie haben die zweite Hälfte vergessen: Fix it later. Oder gar nicht. Der Unterschied ist, dass es als visionär gilt, wenn ein Konzern eine regulatorische Grauzone ausnutzt, aber als illegal, wenn ein Mittelständler denselben Trick versucht.

Regeln

Regeln, so scheint es, sind die Schulhofaufsicht für die Falschen. Für die, die sich noch daran halten wollen. Die Anderen – die sogenannten Visionäre – sind längst vom Pausenhof verschwunden, über den Zaun geklettert und verkaufen draußen schon Eis an die Kinder, die noch im Unterricht sitzen. Währenddessen erklärt ein Minister in einer Pressekonferenz, dass man Innovation „natürlich fördern“ wolle, aber nur, wenn vorher einen 37- Punkte-Antrag ausgefüllt wird. Die Tech-Industrie hat daraus eine Kunstform gemacht. Die hat auch einen tollen Namen: „Regulatory Arbitrage“. Man kann es auch so beschreiben: den Schiedsrichter bestechen, bevor das Spiel beginnt. Standortwechsel in Länder mit laxeren Gesetzen. Lobbyarbeit, die Gesetze so schreibt, dass nur der Wettbewerb sie einhält. Beta-Versionen, die längst am Markt sind, bevor sich ein Amt überhaupt mit der Frage beschäftigt hat, ob sie erlaubt sind. Wer zu früh um Erlaubnis fragt, hat leider schon verloren.

Es ist diese Schieflage, die das ganze Fundament der Gründer-Mentalität ausgehöhlt hat. Wer sich an Regeln hält, verliert Zeit und in der heutigen Geschwindigkeit ist Zeit keine Währung mehr, sondern ein klares Defizit. Zeit zu haben bedeutet, dass man nicht im Rennen ist. Die Gewinner sind nicht die, die den Marathon korrekt laufen, sondern die, die schon mal ein Taxi zum Ziel nehmen, während die Ordnungshüter noch die Startnummern verteilen.

Schauen wir uns die jüngsten Skandale mal an: US-Banken, die Milliardenstrafen zahlen, ohne ein Schuldeingeständnis zu formulieren. Tech-Giganten, die jahrelang Datenschutzgesetze umgehen, weil die Strafen niedriger sind als der Gewinn, den sie mit den Verstößen machen.

Elon Musk, der auch Gesetze wie Beta-Versionen behandelt: ausprobieren, sehen, was passiert, und wenn’s Ärger gibt, eine neue Version rausbringen. Der Trick ist einfach: Die Kosten des Regelbruchs müssen nur kleiner sein als der Profit. Danach nennt man das dann unternehmerisches Risiko.

Effekt

Der Effekt ist allerdings toxisch. Denn während wir uns an der Oberfläche über übermäßige Bürokratie echauffieren, senden die großen Player eine klare Botschaft an den Nachwuchs: Erfolg bedeutet, die Spielregeln nicht nur zu kennen, sondern sie so zu biegen, dass sie für alle anderen gelten, nur nicht für dich. Innovation wird nicht am Schreibtisch geboren, sondern am Rand der Legalität. Wer sauber arbeitet, gilt als ambitioniert, aber leider auch als naiv. Wer hingegen Grenzen testet, wird als Keynote-Speaker eingeladen.

Für Kreative, Start-ups, Gründer ohne Milliarden-Backup ist das ein Dilemma. Man kann ehrlich spielen und riskieren, dass einem die Zeit davonläuft, oder man kann lernen, dass im globalen Wettbewerb nicht das Produkt zählt, sondern die Geschwindigkeit, mit der man durch die Lücken im Regelwerk schlüpft. Das Problem ist: Je mehr Menschen Letzteres tun, desto größer wird das Loch. Bis eines Tages niemand mehr weiß, ob es überhaupt noch einen Zaun gibt.

Die amerikanische Regierung gibt sich dabei gern als Schützerin von Recht und Ordnung. Natürlich nur, solange die Übeltäter nicht im eigenen Land sitzen. Chinesische Konzerne werden sanktioniert, weil sie zu mächtig werden könnten. Europäische Unternehmen werden mit Zöllen belegt, wenn sie amerikanischen Firmen gefährlich werden. Gleichzeitig dürfen die heimischen Tech-Riesen Märkte übernehmen, Standards diktieren, eigene Währungen testen. Die Botschaft ist klar. Regeln sind ein Exportprodukt. Für den Eigenbedarf hat man eine andere Fassung.

Ich frage mich ernsthaft, ob wir in zwanzig Jahren nicht zurückblicken und feststellen, dass der eigentliche Motor des Kapitalismus nicht Wettbewerb oder Innovation war, sondern der Mut zum Regelbruch. Nicht der Mut, das Richtige zu tun, sondern das, womit sich gerade so durchmogeln lässt. Es wäre nur folgerichtig, wenn Business Schools das irgendwann offen in den Lehrplan aufnehmen: „Illegality 101 – Erfolgreich scheitern an Gesetzen.“ Das Erfolgsverbot gilt bis dahin weiter. Es gilt für die Ehrlichen, die Geduldigen, die, die das Formular bis zum letzten Feld ausfüllen. Für alle anderen ist es ein Spiel mit offenem Ausgang. Die Frage ist nicht, ob man sich daran hält, sondern wie lange man unbemerkt dagegen verstoßen kann.

Am Ende ist es halt wie beim Pokern: Die einen spielen nach Regeln. Die anderen schreiben sie. Und wir wissen ja: