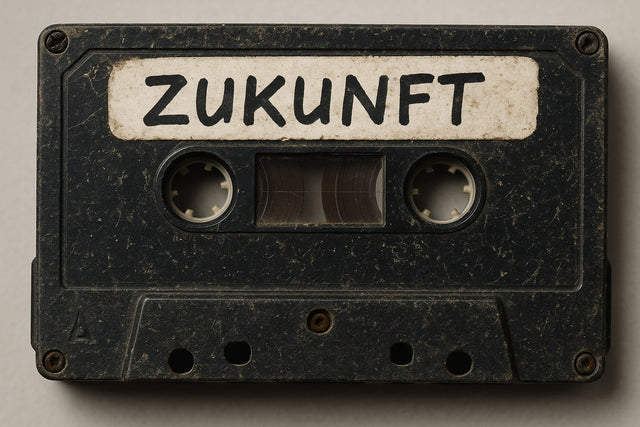

Die Zukunft der Nostalgie

Jürgen Nerger – 09. September 2025Die Zukunft ist abgesagt. Zumindest fühlt es sich so an. Was früher eine große Erzählung war – Fortschritt, Utopie, Science-Fiction – ist heute eine Playlist mit „Best of the 80s“ und einer Netflix-Serie, die aussieht, als hätte Steven Spielberg nochmal die alten Turnschuhe von 1984 angezogen. Man könnte sogar meinen, die Zukunft kommt gar nicht mehr, sie wird vielmehr neu aufgelegt. Wie eine Platte, die schon hundertmal durch die Rille gelaufen ist. Vinyl, Kassetten, Remakes, Vintage-Filter. Alles schon einmal dagewesen, alles vertraut.

Nostalgie ist die erfolgreichste Währung unserer Zeit. Sie verkauft Kinotickets, sie rettet Modelabels, sie treibt Streamingplattformen an. Top Gun: Maverick war 2022 der weltweit erfolgreichste Film. Bestimmt nicht, weil Tom Cruise plötzlich besser schauspielert, sondern weil er uns nochmal die alten Bilder serviert hat, diesmal in Hochglanz. Barbie war kein Kinderfilm, sondern ein Meta-Remake eines Spielzeugs, das schon unsere Eltern nervte. Netflix bringt mit Stranger Things nicht die Zukunft, sondern die Achtziger zurück. Mit BMX-Rädern, Dosenbier und Pastellpullovern. Und wenn es nicht die Achtziger sind, dann eben die Neunziger: Wednesday erweckt die Addams Family neu. Eine Figur aus Schwarz-Weiß-Zeiten, die man nun als TikTok-Goth durch die Feeds tanzen lässt.

Alles dreht sich im Kreis

Auch in der Musikbranche ist die Vergangenheit längst die neue Gegenwart. 2023 wurden in den USA 43 Millionen Schallplatten verkauft, mehr als CDs. Das letzte Mal, dass Vinyl so präsent war, trug man Schulterpolster. Wer heute ernst genommen werden will, bringt eine Deluxe-Reissue heraus oder presst auf neonfarbenem 180-Gramm-Vinyl. Ironischerweise hört das kaum jemand tatsächlich durch. Die meisten stellen das Objekt ins Regal, wie eine Trophäe. Musik wird augenscheinlich weniger gehört, dafür mehr ausgestellt.

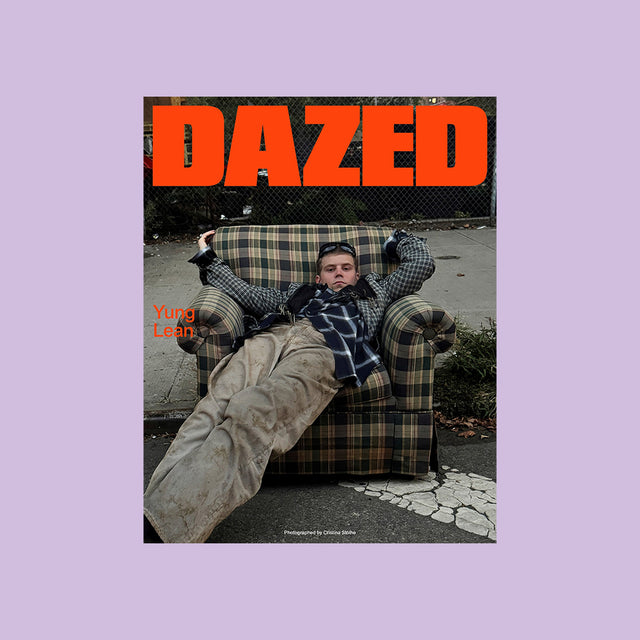

Die Modeindustrie ist ohnehin das größte Museum mit Kasse am Eingang. Man trägt wieder Baggy Pants aus den Neunzigern, Croptops aus den Nullzigern, Turnschuhe, die so aussehen, als hätte man sie schon in der Mittelstufe durchgetreten. Die gesamte Y2K-Welle ist im Grunde nichts anderes als die Digitalisierung eines Flohmarkts. Diesel verkauft plötzlich wieder Jeans, als hätte es nie einen Siegeszug der Jogginghose gegeben. Und die High Fashion schwärmt von „Brutalist Revival“, „Mid-Century Modern“ oder „Heritage Collections“. Alles neu, weil es alt ist.

Auch die Gaming-Welt dreht sich im Kreis. Nintendo bringt seine Mini Konsolen heraus, Sega verkauft Retro-Editionen, und selbst die High-Tech Games bauen Pixelgrafiken ein, als wären wir in 1992 steckengeblieben. Der Controller hat zwar inzwischen 27 Knöpfe, aber die Grafik erinnert an Tetris.

Fortschritt ist eine Simulation

Warum? Die Soziologen sagen: Nostalgie ist ein „Coping-Mechanismus“. Wenn die Gegenwart unsicher wirkt – Pandemie, Klimakrise, Krieg, Inflation, Algorithmus – dann greifen wir zum Vertrauten. Die Vergangenheit wirkt dann schlicht stabiler, auch wenn sie es nie war. Sie ist eine Projektion, ein sicherer Raum, den man im Rückblick romantisiert. Jede Menge Studien zeigen, dass Nostalgie nicht nur die Kaufbereitschaft steigert, sondern auch Loyalität erzeugt. Wer eine Marke schon aus seiner Kindheit kennt, vertraut ihr offensichtlich auch im Chaos der Gegenwart.

Und das funktioniert. Die angeblich radikal progressive Generation Z kauft Kassetten, feiert analoge Kameras und legt Polaroid-Alben an, als wäre Instagram nur ein Zwischenspiel gewesen. Die Zukunft ist für sie nicht das Neue, sondern das Alte, das sie selbst nie erlebt haben. Nostalgie ohne eigene Erfahrung: eine merkwürdige Leihgabe aus einer Zeit, die man nur aus Filmen kennt.

Das Ganze wäre vollkommen harmlos, wenn es nicht auch etwas Trauriges hätte. Denn Nostalgie erzählt ja nicht nur vom Vergangenen, sondern auch vom Misstrauen in die Gegenwart. Man traut dem Ist-Zustand nicht, er wirkt brüchig, zu unsicher, um darauf Kultur zu bauen. Also sucht man Halt in Reissues und Retrowellen. Als könnten sie die Zukunft ersetzen. Sehnsucht ist hier weniger romantisch, als vielmehr ein Symptom. Sie entsteht, wenn man der eigenen Gegenwart keine Perspektive abgewinnt.

Nostalgie hat aber auch eine hochproduktive Seite.

Man sieht es in der Architektur, wo alte Formen nicht einfach nachgebaut, sondern in neue Kontexte gesetzt werden. Bibliotheken in stillgelegten Bahnhöfen zum Beispiel. Oder das Tate Modern in London, ein ehemaliges Kraftwerk, das heute als Kathedrale der Kunst funktioniert. Vergangenes wird also nicht kopiert, sondern verwandelt. In diesem Sinn kann man Nostalgie getrost als Rohstoff verstehen. Nicht als Rückschritt, sondern als Material, das sich weiterspinnen lässt. Das Problem entsteht nur, wenn die Verwandlung ausbleibt und man das Original wie eine Reliquie konserviert. Das Paradox unserer Gegenwart lautet also:

Wir leben in der Epoche, in der die Zukunft am besten funktioniert, wenn sie wie Vergangenheit aussieht. Offensichtlich ist Nostalgie die einzige Möglichkeit, eine Zukunft zu bauen, die wir noch ertragen können: aus vertrauten Fragmenten und all dem, was uns schon einmal getröstet hat. Kurz: