Der Fortschritt hat Jetlag

Jürgen Nerger – 27. Mai 2025Eine Gesellschaft im Temporausch – und das dumpfe Gefühl, nicht mehr mitzuhalten.

Noch nie war alles so schnell – und doch so zäh.

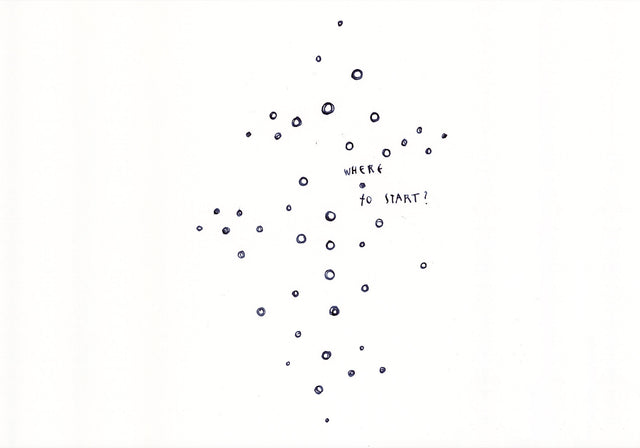

Alles ist sofort. Alles ist da. Alles ist möglich. Und trotzdem geht nichts wirklich voran. Ich verschicke Nachrichten, bekomme keine Antwort. Ich sehe grüne Punkte und blaue Haken – aber keine Aktivität. Ich vernetze mich mit Menschen, die sich nicht mehr melden. Meetings werden geplant, verschoben, abgesagt. Projekte starten – und versanden. Die Welt hat sich beschleunigt. So sehr, dass sich die Beschleunigung inzwischen selbst bremst. Wir leben im paradoxesten Moment der Gegenwart: Noch nie war der technologische Fortschritt so rasant – und noch nie war das subjektive Empfinden von Stillstand so präsent. Zwischen 5G und Ghosting, AI-Automation und menschlicher Zögerlichkeit, Workflow-Optimierung und kollektiver Aufschieberitis. Wir rennen – und kommen einfach nicht an.

Willkommen in der Echtzeit-Illusion

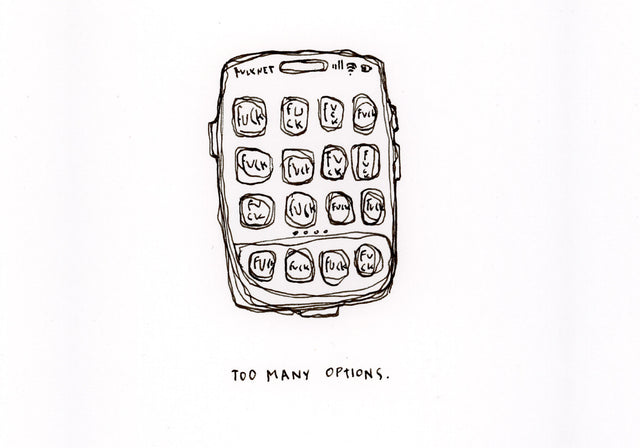

Man müsste meinen, wir hätten es geschafft. Endlich keine Zeit verlieren. Endlich Tempo aufnehmen. Endlich alles in Echtzeit. Der Mensch hat sich jahrhundertelang an Geschwindigkeit berauscht: Eisenbahn, Telefon, Fernsehen, Flugzeug, Internet – das war die große Erzählung des Fortschritts. Aber irgendwo auf dem Weg von der ersten SMS zum heutigen Push-Overload ist etwas gekippt. Wir sind am Ziel angekommen – und merken plötzlich, dass Echtzeit nicht funktioniert. Denn was passiert, wenn Nachrichten sofort rausgehen, aber die Antwort drei Tage braucht? Wenn alles auf „Live“ getaktet ist – aber keiner live reagiert? Wenn das System beschleunigt – aber der Mensch zögert, abwägt, überfordert ist?

Echtzeit ist heute einseitig

Die Kommunikation ist schnell – die Beziehungen sind langsam. Die Tools sind bereit – aber niemand klickt auf „Start“. Wir leben in einer Geschwindigkeit, die das menschliche Maß längst verloren hat. Und das Tragikomische daran: Während alles um uns herum rennt, fangen wir an zu schleichen.

Die Trägheit der Systeme

Die Ironie kann man fast schmecken: Wir haben das Faxgerät abgeschafft – aber die Denkweise behalten. Technologie ist kein Garant für Bewegung. In vielen Unternehmen, Verwaltungen und Organisationen wurde digitalisiert, was sich digitalisieren ließ – ohne zu hinterfragen, warum eigentlich. Das Ergebnis ist eine Trägheit im neuen Gewand: digitalisiert, durchoptimiert – und doch erstaunlich wirkungslos. Du willst dich bewerben? Lade bitte einen Lebenslauf hoch, den niemand liest, und fülle ein Formular aus, das niemand braucht. Du willst deinen Wohnsitz ändern? Viel Glück im Online Terminportal der Stadt. Du brauchst Hilfe vom Kundenservice oder willst einen Termin beim Arzt? Setz dich ins Wartezimmer der digitalen Transformation. Wir haben Systeme gebaut, die aussehen wie Fortschritt, sich aber anfühlen wie Rückschritt. Der Unterschied zwischen technischer Möglichkeit und tatsächlicher Umsetzung könnte kaum größer sein. Digitalisierung wurde oft als Endpunkt verstanden – nicht als Prozess. Und so stehen wir jetzt in klimatisierten Glasbüros vor Excel-Tabellen und starren auf Prozesse, die mit 300 Mbit/s (leider nur laut Prospekt) nichts bewirken.

Aufmerksamkeit als neuer Flaschenhals

Selbst da, wo es keine Systeme braucht, keine Behörde, kein Unternehmen – geht es nicht schneller. Warum? Weil der eigentliche Engpass längst woanders liegt. Wir sind selbst zum Stau geworden. Unser Kopf ist voll. Unsere Zeit ist zerschnitten. Unsere Aufmerksamkeit: Dauerbesetzt. Es ist nicht mehr das WLAN, das zu langsam ist. Es ist die menschliche Kapazität, die nicht mehr mithalten kann. In einer Welt, in der alles gleichzeitig möglich ist, passiert am Ende – nichts. Mein Freund schreibt mir: „Sorry für die späte Antwort – ich habe deine Nachricht gesehen und dann vergessen, zu antworten.“ Meine Kollegin sagt: „Ich hatte es im Kopf, aber dann kam wieder was dazwischen.“ Und ein Dritter sagt ein viermal verschobenes Treffen ab, weil er „gerade overwhelmed“ ist. Alle waren da – aber niemand war wirklich anwesend. Wir leben im Zustand der permanenten Halbbeteiligung. Halb dabei. Halb online. Halb ansprechbar. Die Folge? Es passiert etwas – aber leider nie ganz.

Die stille Rebellion des Langsamen

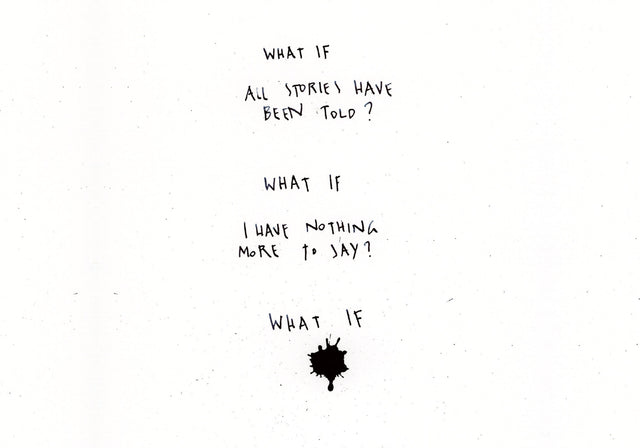

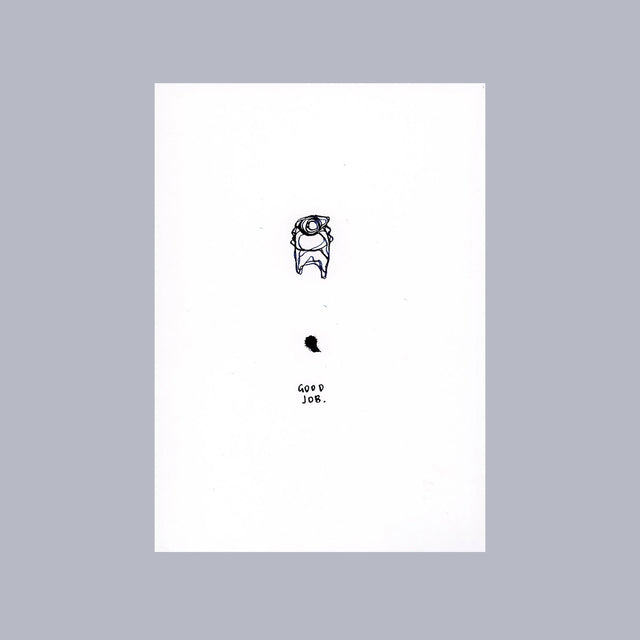

Doch es regt sich auch Widerstand. Nicht laut, nicht dogmatisch – sondern im Alltag und fast beiläufig. Da ist jemand, der wieder Platten aus zu großen Boxen hört – nicht aus Nostalgie, sondern weil er Musik wieder genießen will. Oder die Designerin, die nur Second-Hand trägt. Nicht weil es cool ist, sondern weil sie die Qualität darin erkennt. Es eröffnen Werkstätten, in denen repariert wird, was sonst längst im Müll gelandet wäre. Man kauft seltener – aber bewusster. Und plötzlich zählt wieder, wie sich etwas anfühlt – nicht nur, wie schnell es da ist. Slow Living. Deep Work. Waldbaden. Vinylplatten. Könnte man alles belächeln – wenn es nicht ein so deutliches Symptom wäre. Die Rückbesinnung auf das Langsame ist nämlich keine Mode, sondern pure Notwehr. Denn wer langsam ist, bleibt spürbar. Wer hier und da mal Tempo rausnimmt, beginnt wieder zu verstehen. Nicht alles, nicht sofort, aber vielleicht das Entscheidende. Langsamkeit ist nicht das Gegenteil von Effizienz – sondern ihr Korrektiv.

Der emotionale Stillstand

Und dennoch: Das Gefühl bleibt. Dass nichts vorangeht. Dass alles irgendwie zäh ist, festhängt, sich im Kreis dreht. Da draußen wird beschleunigt. Drinnen bremsen wir. Wir scrollen, liken, konsumieren, canceln. Aber fühlen uns taub. Der emotionale Takt der Gegenwart ist aus dem Rhythmus geraten. Wir erleben viel – aber wenig davon durchdringt uns. Die Zeit vergeht schneller – aber sie verweilt nicht mehr. Wir verlieren Tiefe in der Breite. Bedeutung in der Beschleunigung. Wir sind erschöpft – aber nicht verändert. Müde – aber ohne Ruhe. Immer da – aber selten wirklich anwesend.

Eine neue Idee von Tempo

Vielleicht müssen wir das Tempo nicht weiter steigern. Sondern einfach verstehen, was es mit uns macht. Wir brauchen kein neues Tool. Kein schnelleres Netz. Kein effizienteres Onboarding. Was wir brauchen, ist eine neue Intelligenz des Rhythmus. Eine, die weiß, dass Warten nicht Zeitverlust, sondern Erkenntnisgewinn sein kann. Geschwindigkeit bringt uns nämlich überallhin.

Nur nicht zu uns selbst.

Alex Diamond

Alex Diamond