Denken ist Pechsache

Jürgen Nerger – 29. April 2025Es ist gefährlich geworden, klug zu sein. Nicht im stillen Denken, sondern im öffentlichen Sprechen. Nicht in der Theorie, sondern im Diskurs. Wer heute mit Verstand argumentiert, wird schnell als arrogant empfunden. Wer vielschichtig ist, gilt als unklar. Und wer zu genau hinsieht, steht plötzlich im Verdacht, elitär zu sein.

Intelligenz stört.

Sie verlangsamt, wo Tempo gefordert ist. Sie relativiert, wo Eindeutigkeit gefeiert wird. Sie fragt zurück, wo Applaus erwartet wird. In einer Welt, die permanent nach Aufmerksamkeit schreit, ist Denken zu leise geworden. Zu langsam. Zu unbequem. Und damit: verdächtig.

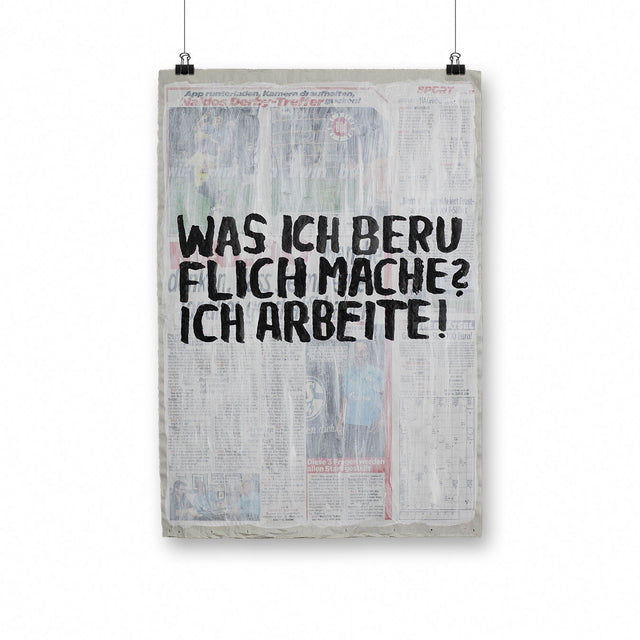

1. Intelligenz ist nicht langsam – aber sie nimmt sich Zeit.

Intelligenz braucht keine Pause. Sie macht sie. Weil Denken Luft braucht, Raum, Distanz. Weil der erste Gedanke selten der beste ist – und die schnellste Antwort oft die falsche. Aber Zeit ist knapp geworden. In Timelines. In Meetings. In Kommentaren. Heute gewinnt, wer zuerst spricht. Nicht, wer am tiefsten denkt. Der denkende Mensch wird damit zum Störgeräusch im Takt der Maschine. Weil er nicht sofort sendet. Weil er innehält. Wer nicht sofort reagiert, verliert die Bühne. Und wer die Bühne verliert, verliert die Relevanz. Also schweigt die Vernunft – aus Zeitmangel.

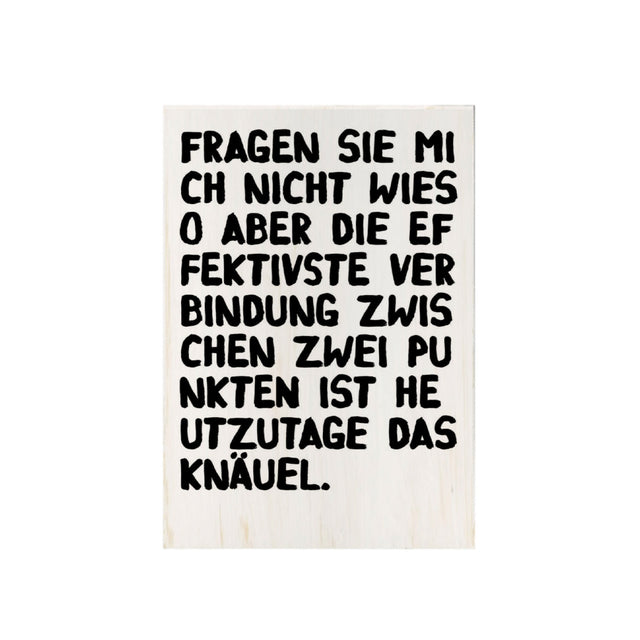

2. Komplexität wird als Schwäche gedeutet.

Es ist ein Paradox unserer Zeit: Je komplexer die Welt, desto simpler die Sprache. Wer strukturiert, verkompliziert. Wer relativiert, verwirrt. Wer sagt: „Es ist nicht so einfach“ – gilt als Teil des Problems. Die Öffentlichkeit liebt einfache Wahrheiten. Schwarz oder weiß. Gut oder böse. Richtig oder falsch. Dazwischen passt einfach kein Tweet. Dabei lebt Denken im Dazwischen. In der Spannung. In der Reibung. In genau den Grautönen, die im Diskurs als Zumutung gelten. Komplexität ist nicht das Problem – sondern die Weigerung, sie auszuhalten.

3. Bildung schützt nicht vor Ablehnung – sie provoziert sie.

Früher war Wissen Macht. Heute ist Wissen Provokation. Denn Bildung differenziert – und wer differenziert, grenzt aus. So zumindest die gängige Lesart. Was als Horizont gemeint ist, wird als Herablassung gelesen. Was als Reflexion beginnt, endet als Affront. Intelligenz, so scheint es, muss sich heute ständig entschuldigen. Für ihren Ton. Für ihre Herkunft. Für ihren Wortschatz. Für ihren Verdacht, es besser zu wissen. Aber was, wenn sie es einfach besser versteht? Wenn Denken kein Statussymbol ist, sondern ein Dienst an der Sache? Wenn die wahre Arroganz darin liegt, alles gleich viel zu fühlen – aber nichts mehr zu prüfen? Vielleicht braucht Intelligenz keine Demut – sondern Rückgrat.

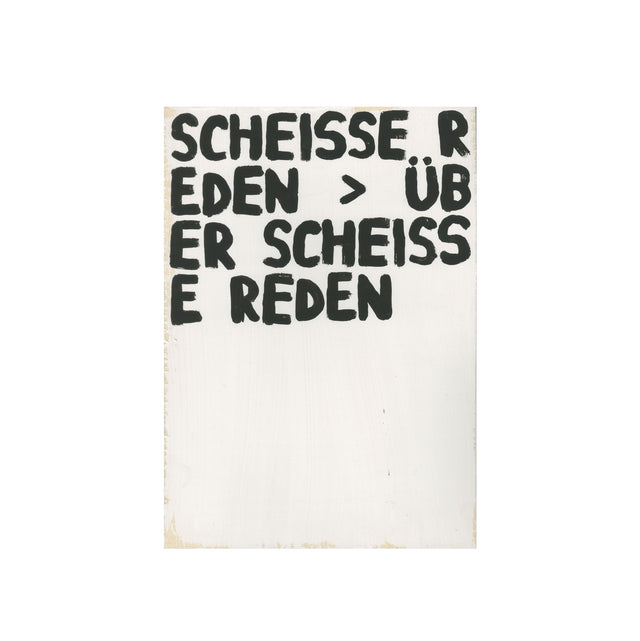

4. Intelligenz kann nichts mehr beweisen – sie muss gefallen.

Wissen ist nicht mehr das Ziel. Reichweite ist es. Wer heute klug sein will, muss unterhaltsam sein. Snackable. Teilbar. Wiederverwertbar. Selbst Wissenschaft tanzt inzwischen auf TikTok. Die Grenze zwischen Erkenntnis und Performance verschwimmt. Nicht das, was stimmt, zählt – sondern das, was wirkt. Aber Wirkung ist kein Beweis. Und Popularität kein Argument. Intelligenz braucht Tiefe. Nicht Klicks. Aber Tiefe verkauft sich schlecht. Also wird die Klugheit ins Kostüm gesteckt: Ironisch, charmant, leicht verdaulich. Damit sie niemanden überfordert. So geht die Substanz verloren – unter einem perfekt inszenierten Augenzwinkern.

5. Intelligenz kann nicht mehr führen – weil keiner folgen will.

Führung braucht Vertrauen, aber Vertrauen setzt voraus, dass man nicht alles selbst weiß. Dass man sich leiten lässt – von Erfahrung, Einsicht, Urteilskraft Doch heute will niemand mehr geführt werden. Jede Meinung ist gleich viel wert. Jede Aussage ein Beitrag. Jede Kritik eine Kränkung. Der kluge Mensch steht damit vor einem Dilemma: Wer Orientierung gibt, wird als Bevormunder empfunden. Wer Position bezieht, gilt als moralisch. Und wer Wissen teilt, macht sich angreifbar. Also schreien alle durcheinander. Und nennen es: Diskurs.

Ein Plädoyer

Intelligenz war nie bequem. Aber sie war mal erwünscht. Heute wird sie geduldet – solange sie unterhaltsam bleibt. Solange sie nicht stört. Solange sie nicht zeigt, dass es auch anders geht. Aber Denken ist kein Accessoire. Es ist eine Zumutung. Eine Notwendigkeit. Ein Risiko. Und genau deshalb braucht es sie – mehr denn je.