Artgerechte Haltung

Jürgen Nerger – 15. Juli 2025Was bleibt eigentlich vom Menschen, wenn er nicht mehr gebraucht wird?

Wenn man den Begriff "artgerechte Haltung" hört, denkt man unweigerlich an Legehennen, Rinder, Zootiere oder gelegentlich an einen Labradudel mit feinstem Futter und emotionaler Ansprache. Woran man nicht denkt: an Menschen. Dabei drängt sich dieser Gedanke geradezu auf, wenn man einmal aus der Vogelperspektive auf unsere gegenwärtige Zivilisation blickt. Mit ihrer durchgetakteten Arbeitswelt, Burn-out Präventionskursen und flexiblen Arbeitszeitmodellen. Wir reden ja von Wohlfühlkultur und Work-Life-Balance. Aber im Kern geht es doch um ein sehr simples Prinzip: Halte das Wesen arbeitsfähig. Halte es stabil. Halte es bei Laune und vor allem: Halte es verwertbar!

Was passiert denn, wenn dieses Prinzip bald nicht mehr funktioniert?

Die Prognosen sind hinlänglich bekannt, aber man verdrängt sie gern: Künstliche Intelligenz wird in den nächsten Jahren und Jahrzehnten einen Großteil unserer Jobs ersetzen. Und zwar nicht nur in der Produktion, sondern auch in Verwaltung, Kreativwirtschaft, Bildung, Journalismus, Beratung. Es wird nicht reichen, sich "neu zu erfinden". Es wird irgendwann niemanden mehr geben, der unsere Arbeitskraft braucht. Zumindest nicht im alten oder herkömmlichen Sinn. Und dann steht eine sehr unbequeme Frage im Raum, die sich erstaunlich wenige laut stellen:

Was macht ein Mensch den ganzen Tag, wenn ihn keiner mehr braucht?

Historisch gesehen ist das Arbeitsmodell, das wir heute als normal empfinden, also acht bis zwölf Stunden Leistung gegen Geld, eine relativ junge Erfindung. Die industrielle Revolution hat sie uns beschert, das 20. Jahrhundert hat sie perfektioniert. Davor wurde natürlich auch gearbeitet, aber eben anders: zyklisch, gemeinschaftlich, körperlich. Arbeit war kein Lebenssinn, sondern schlichtes Überleben. Heute ist sie Identität, Struktur, Selbstwert und soziale Daseinsberechtigung in einem.

"Und? Was machst du so?" Erste Frage auf jedem Kindergeburtstag. Keine Antwort zu haben, gilt als klarer Defekt.

Wir haben den Menschen so lange über seine Produktivität definiert, dass wir kaum wissen, wer er ist, wenn man ihm die ganzen Werkzeuge wegnimmt. Anders gesagt: wir steuern auf eine Zukunft, ohne einen Plan für ein anderes Leben zu haben. Und wir ahnen, ganz tief unten, dass uns das Fehlen der Arbeit nicht befreit, sondern wohl eher erschüttert. Denn wer keine Aufgabe hat, braucht eine Ersatzhandlung. Simulation. Zerstreuung. Kontrolle. Was auch immer.

Es könnte natürlich sein, dass die "artgerechte Haltung" der Zukunft gar nicht so anders aussieht, als heute. Nur ohne echten Zweck. Dafür mit optimiertem Tagesablauf, geregeltem Dopaminausstoß und flexiblen Selbstentfaltungsmodulen. Fütterung um acht. Simulation um neun. Dopaminziel erreicht um zwölf.

Und während der Mensch so in seine neue Freizeit meditiert oder mit Virtual Reality durch gefälschte Landschaften wandert, bleibt eine Frage unbeantwortet:

Wer produziert eigentlich die Produkte, die wir nicht mehr bezahlen können, weil wir nicht mehr arbeiten?

Wer verkauft all die Dinge, die wir begehren sollen, obwohl wir keine Funktion mehr haben? Wer braucht noch Werbung, wenn niemand mehr ein Gehalt hat, das sich in Konsum umwandeln lässt? Übernehmen Maschinen nicht nur unsere Jobs, sondern auch unsere Rolle als Käufer? Der Markt wird sich bestimmt etwas einfallen lassen. Hat er ja bisher immer.

Vielleicht kaufen wir in Zukunft gar nichts mehr, sondern kriegen alles gestellt, sofern wir uns im Rahmen halten. Einmal Grundbedürfnis, zweimal digitaler Trost, dreimal Sinnsimulation pro Woche. All inclusive. Aber bitte keine Systemkritik, das schlägt sich negativ auf den Score nieder. Was passiert, wenn sich herausstellt, dass wir ohne Zwang, ohne Aufgabe, ohne äußeren Druck gar nichts mehr anfangen können, mit uns selbst? Dass uns die Vorstellung von echter Freiheit restlos überfordert. Weil wir nie gelernt haben, was sie bedeutet?

Dann ist die entscheidende Frage plötzlich nicht mehr, wie wir den Menschen künftig halten. Sondern wozu.

Wenn wir das "Wozu" nicht beantworten können, als Gesellschaft, als Kultur, als Einzelne, dann bleibt am Ende wirklich nur die Haltungsform. Und sei sie noch so artgerecht.

Im Gehege

Der einzige Hoffnungsschimmer in diesem Gedankenspiel scheint genau dieser Kontrollverlust, dieses Nichtmehrgebrauchtwerden, der Riss, durch den etwas Neues entstehen kann. Eine Lebensform jenseits der Leistung. Ein Dasein ohne Verwertungszwang. Eine Gesellschaft, die aufhört, ihre Menschen wie Wirtschaftsfaktoren zu behandeln und anfängt, sie als Wesen zu betrachten, die sogar ohne Output Bedeutung haben können. Oder wir bauen eben weiter an der perfekten Menschenhaltung: virtuelle Räume, geregelte Reize, steuerbare Emotionen. Und wenn alles gut läuft, merken wir gar nicht mehr, dass wir im Gehege leben.

Zum Abschluss empfehle ich noch die Serie "Severence". Adam Scott spielt Mark Scout, der in einer Firma arbeitet, bei der sich alle Angestellten einem Eingriff unterzogen haben, der ihr Gedächtnis zwischen Arbeits- und Privaterinnerungen trennt. Das wäre doch mal ein Anfang.

Vielleicht der vom Ende.

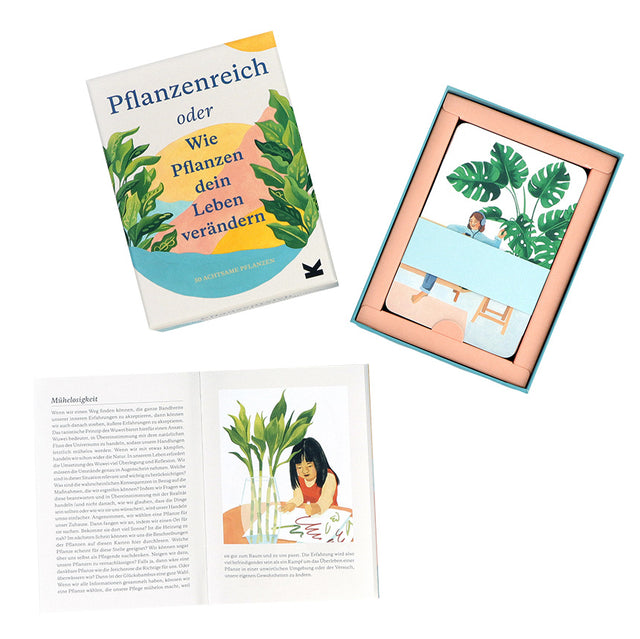

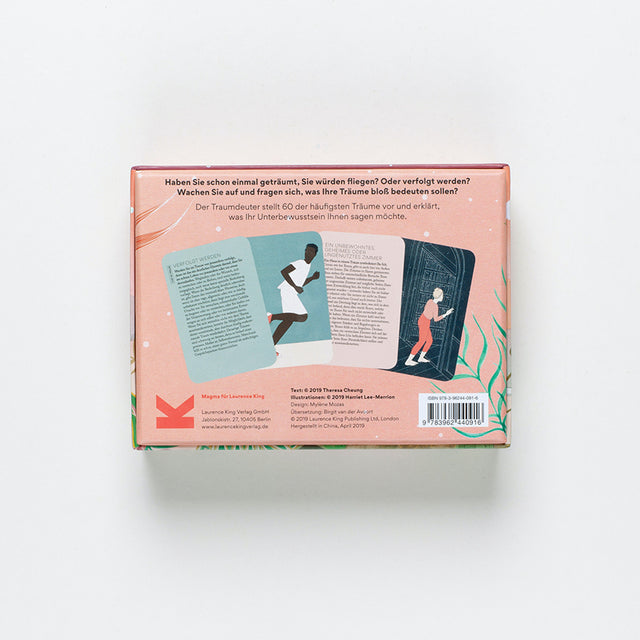

Spielen hilft immer: